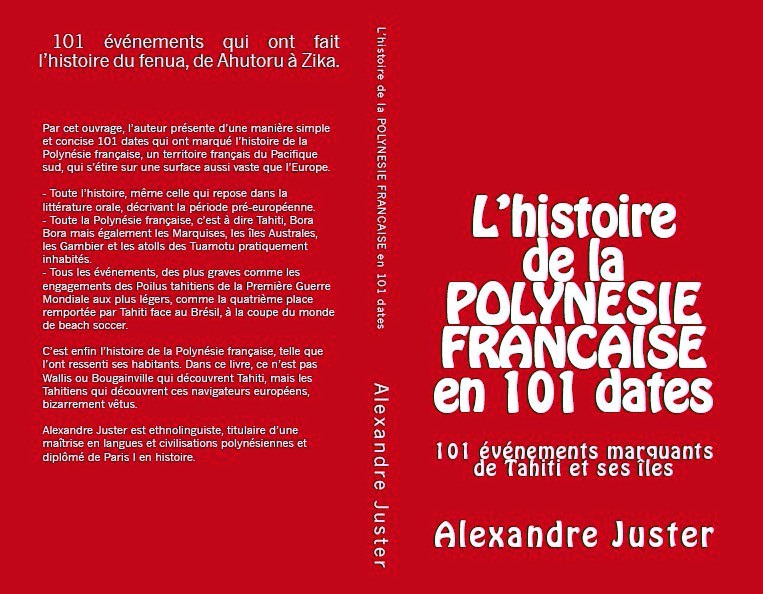

L'histoire de la Polynésie française en 101 dates

Disponible sur amazon à cette adresse

www.amazon.fr/dp/2955686018 et dans toutes les librairies, le

livre d'Alexandre Juster : "L'histoire de la

Polynésie française en 101 dates".

En 138 pages, vous découvrirez quelles sont les dates incontournables de

la Polynésie française, quand ont eu lieu les tragédies, les batailles,

les conquêtes et les annexions des Maòhi dans le Pacifique, mais aussi

les grands travaux, les protectorats, les victoires électorales et les

statuts d'autonomie qui ont construit le fenua.

Dates après dates, voici l'histoire de la Polynésie française.

- Toute l'histoire, même celle qui repose dans la littérature orale,

décrivant la période pré-européenne.

- Toute la Polynésie française, c'est à dire Tahiti, Bora Bora mais

également les Marquises, les îles Australes, les Gambier et les Tuamotu

pratiquement inhabités.

- Tous les événements, des plus graves comme les engagements des Poilus

tahitiens de la Première Guerre Mondiale aux plus légers, comme la

quatrième place remportée face au Brésil par Tahiti à la coupe du monde

de beach soccer.

C'est enfin l'histoire de la Polynésie française, telle que l'ont

ressenti ses habitants. Dans ce livre, ce n'est pas Wallis ou

Bougainville qui découvrent Tahiti, mais les Tahitiens qui découvrent

ces navigateurs européens, bizarrement vêtus.

Prix de vente conseillé : 9,50€ pour la version livre de poche ou 4,50€

pour la version électronique.

"Il faut océaniser l’histoire et son

enseignement"

"Il faut océaniser l’histoire et son

enseignement"

PAPEETE, le 22 septembre 2016 - Alexandre Juster,

ethnolinguiste, titulaire d’un master en langues et cultures

océaniennes, vient de signer un ouvrage intitulé L’histoire de la

Polynésie en 101 dates. Il raconte Tahiti et ses îles à travers les

évènements marquant du territoire. Rencontre.

Alexandre Juster a obtenu en 2007 son master en langues et cultures

océaniennes en travaillant sur les sociétés et les langues kanakes et

polynésiennes. Après dix années d’échanges, de travail d’enquête il

s’est finalement installé à Paris où il a donné des cours de

civilisation polynésienne à la Délégation de Polynésie française. Il est

l’auteur de L’histoire de la Polynésie en 101 dates qui vient de

paraître.

Pourquoi un tel projet?

"Ce sont mes étudiants de la Délégation

de la Polynésie à Paris qui m’ont demandé d’écrire ce livre. Ils ne

parvenaient pas à trouver un livre qui compile les dates marquantes de

l’histoire du fenua. Il y a Internet, bien sûr, mais tout n’est pas

forcément exact, ou neutre, sans parti pris. Je voulais écrire quelque

chose de simple et qui replace la Polynésie et ses habitants au centre

du jeu historique. L’histoire mondiale s’est jouée bien des fois ici :

en 1843 et dans les années 1880, Tahiti a été le centre de tensions

diplomatiques très fortes entre la France et le Royaume-Uni. De même, la

Nouvelle-Zélande aurait bien aimé annexer Rapa, et que dire du

bombardement allemand sur Papeete en 1914, de l’accueil de la base

militaire américaine à Bora bora en 1942 et de la construction du CEP ?"

Pourquoi avoir retenu précisément 101 dates?

"Il aurait été plus commun de proposer

100 dates, ce qui aurait fait un chiffre rond. En ajoutant une date de

plus à ce chiffre rond, je voulais indiquer que l’histoire ne s’arrête

pas, qu’elle déborde en permanence du cadre. De plus, dans la numération

traditionnelle polynésienne, on employait le terme "tūmā" pour nommer un

excédent par rapport à un nombre rond. La cent-unième date est ce "tūmā",

car en lisant mon livre, le lecteur voit finalement défiler sous ses

yeux bien plus que 101 dates."

Comment les avoir sélectionnées?

"Par souci de rééquilibrage, je tenais

absolument à mentionner des dates de l’histoire de tous les archipels.

On ne parle pas assez des guerriers d’Anaa, du bagne de Nuku hiva, de la

guerre des îles Sous-le-Vent dont les participants ont été exilés en

Nouvelle-Calédonie ou aux Marquises. Et on parle encore moins de la

tentative d’annexion allemande du royaume de Bora Bora en 1879 ! On

trouve encore dans des livres histoires ceci : "à l’origine, ces îles

ont été peuplées par des navigateurs polynésiens" puis, immédiatement

après : "en 1767 Wallis a découvert Tahiti". Cela est faux, ce n’est pas

Wallis qui a découvert Tahiti, mais les premiers navigateurs polynésiens

qui ont peuplé cette île. En 1767, ce sont les Polynésiens qui ont

découvert Wallis et non l’inverse. Il faut océaniser l’histoire et son

enseignement. Enfin, je voulais rééquilibrer dans le temps les

événements historiques et combler ce vide qu’il existe entre le premier

peuplement et 1767. Je me suis penché pour cela sur la littérature orale

et les confidences que Tupaia a faites aux missionnaires."

Quelles sont celles qui vous ont le plus "marqué"?

"L’ouverture de la première session de

l’Assemblée des Chefs, en février 1824. À cette occasion, les tāvana

décident, après de longues discussions, d’abolir la peine de mort,

instituée cinq ans auparavant dans le code de loi rédigé par Pomare II

et les missionnaires. C’était la première fois au monde qu’une assemblée

législative d’un état indépendant abolissait la peine capitale. Le

cyclone du 15 janvier 1903 est également un événement marquant. En

frappant les Tuamotu, il tue 519 personnes, soit 10% des habitants de

l’archipel."

Sur quoi vous êtes-vous appuyé pour les détailler?

"Outre les travaux des chercheurs comme

Bruno Saura, Jean-Marc Regnault ou Pierre-Yves Toullelan, j’ai puisé

dans la littérature orale et dans les témoignages des premiers étrangers

débarquant d’Europe. Mais ces deux sources ont leurs limites, il faut

prendre tout cela avec des pincettes. Pour la littérature orale, il faut

distinguer les apports extérieurs et modernes que les informateurs

polynésiens ajoutaient aux récits anciens. Quant aux témoignages des

premiers européens, il n’y a qu’à voir combien le pasteur William Ellis

met l’accent sur les aspects "sauvages" de la société ancienne, comme

les sacrifices rituels, les infanticides et les guerres pour comprendre

qu’il tient à légitimer son travail d’évangélisation et sa réussite.

Habitant dans le sud de la France, j’ai la chance de ne pas être trop

loin des archives d’outre-mer d’Aix en Provence. J’y ai consulté les

premiers journaux officiels, les traités de protectorat ou d’annexion

des différentes îles ainsi que rapports et les fiches de police du

commissaire Tabanou, en fonction à Papeete de 1877 à 1904. En 27 ans,

cet homme a connu la mort de la reine Pomare, la fin de la monarchie et

les premières années de la colonisation."

À qui s'adresse cet ouvrage?

"Aux adultes, aux enfants. À ceux qui

veulent connaître l’histoire de la Polynésie française et à ceux qui

souhaitent se rafraîchir la mémoire. Les lecteurs trouveront aussi bien

des événements sérieux, graves, comme la destruction du marae

Taputapuatea par les guerriers de Bora Bora, et des faits plus légers,

comme l’arrivée de la télévision ou la construction de l’aérodrome de

Raiatea."

Quels sont les thèmes de vos prochains ouvrages?

"Le prochain qui doit sortir avant Noël

a pour thème la mythologie polynésienne, de la Nouvelle-Zélande à

Hawaii, en passant par la Polynésie française bien sûr ! "

ça s'est bien passé

A partir, du 6 octobre 2015, des cours de

civilisation polynésienne seront proposés à la Délégation de la

Polynésie française à Paris.

Tous les mardis, de 18h00 à 19h30, Alexandre

Juster, diplômé d’histoire à Paris 1 et titulaire d’une maîtrise

en langues et civilisations océaniennes, s’attachera à faire

découvrir l’histoire, la géographie et l’ethnologie du territoire.

Repartis sur 30 modules de 1h30 chacun, les cours

présenteront les 2000 ans d’histoire de cette partie de l’Océanie et

des hommes qui la peuplent.

Vous trouverez ci-dessous, le programme détaillé.

Pour tous renseignements sur les tarifs et les

modalités de paiement, merci de contacter :

Alexandre Juster - Courriel :

civilisation987@yahoo.fr

Inscrivez-vous vite, les places sont limitées !

6 et 13 octobre 2015.

I. Présentation de l'Océanie et de la Polynésie

française.

L'Océanie, "le continent oublié" selon Le Clézio, se

définit par l'immensité. Espace de tous les records, elle concentre

également tous les statuts possibles d'autonomies que peuvent avoir

des territoires non souverains. Après avoir traité des aspects

géopolitiques, nous examinerons la géographie unique des ces pays,

dépendant en tous points de l'Océan Pacifique qui les entoure. De ce

fait, le Pacifique Sud est un véritable laboratoire pour la

communauté scientifique, où de nombreux programmes sont créés. Puis,

le champ d'étude se réduira sur la Polynésie française avec une

première approche sur sa population, ses îles et son autonomie.

20 et 27 octobre2015.

II. Le peuplement.

Le peuplement de l'Océanie a suscité, et en suscite

encore de nombreuses interrogations : D'où viennent les

Polynésiens, qui sont les Austronésiens ? Avec quels moyens et

quelles techniques sont-ils parvenus à coloniser toutes les îles du

Pacifique ? Quelles sont les preuves scientifiques de leurs origines

et quelle trace reste t'il dans la littérature orale de leur

conquête. Où s'établirent les premiers découvreurs, quelle culture

commune partageaient-ils ?

03 et 10 novembre 2015.

III. Les premiers contacts.

Les habitants de Tahiti découvrent les "hommes à la

peau blême" (V. Ségalen) près de 200 ans après les Marquisiens. Nous

décrirons la nature des ces contacts entre marins et Mélanésiens et

Polynésiens et les raisons des expéditions européennes. Nous nous

pencherons sur le système politique qui prévaut en Polynésie et sur

les récits des navigateurs européens qui ont vite inventé la

dichotomie entre la Polynésie heureuse et la Mélanésie peuplée de

sauvages sanguinaires. Nous verrons enfin que ce sont les derniers

instants où les Océaniens sont maîtres de leurs destins avant la

décolonisation.

17 et 24 novembre 2015.

IV. Les "king makers" et l'évangélisation en

Polynésie.

Les visiteurs européens ont besoin d'avoir un

interlocuteur unique lors de leur escale et recherchent pour des

raisons pratiques une similitude politique avec leur pays d'origine.

Ils font alors des chefs des clans qu'ils rencontrent les rois des

îles visitées. L'aspect social et politique commence à être

bouleversé, et ces chefs, souvent en situation de faiblesse, savent

se servir des Européens pour étendre leur pouvoir.

L'Océanie et ses terres nouvelles pour les

évangélisateurs forment un regain d'intérêt pour les différentes

missions religieuses, créés spécifiquement à cette occasion. Quels

impacts ont ces missions au sein des populations, et quels

mouvements de résistance se mettent en place ?

1er et 08 décembre 2015.

V. Le Protectorat sur Tahiti

La France, qui avait manifesté peu d'intérêt pour la

Polynésie, se trouve en 1842 à exercer un protectorat sur l'île de

Tahiti et à annexer les Iles Marquises. Nous dresserons le portrait

de la reine Pomare IV et des premiers Européens venus s’installer

dans ces îles.

Nous verrons enfin que la mise en place du

Protectorat ne s’est pas fait sans heurts entre la France et le

Royaume-Uni et la résistance de certains habitants à ce système

politique aboutira à la guerre franco-tahitienne.

15 décembre 2015.

VI. Présentation de Papeete.

Une description de la ville contemporaine permet de

mieux situer l’histoire de la Polynésie française. Nous étudierons

les raisons qui ont poussé à créer cette ville sur un territoire

autrefois marécageux. Nous verrons les événements historiques qui

ont marqué cette ville et lui ont donné son visage actuel.

12 janvier 2016.

VII. Colonisation et décolonisation en Océanie.

A partir du XIXè siècle, les puissances européennes,

américaines et asiatiques partent à la conquête des îles du

Pacifique. Nous nous pencherons sur les raisons communes et sur les

différences qui ont poussé ces pays à coloniser ce vaste territoire,

où seront initiés moins d’un siècle plus tard les premières

décolonisations.

19 et 26 janvier 2016.

VI. Les prises de possession françaises en Polynésie

orientale.

Comment la France fait-elle évoluer son protectorat

sur l'île de Tahiti en une annexion et pourquoi étend-elle dans la

seconde moitié du 19è siècle sa colonisation à d'autres îles du

Pacifique : les Australes, Tuamotu, Iles Sous le Vent,

Nouvelle-Calédonie, Iles Loyauté, Wallis et Futuna.

02 et 09 février 2016.

VII. La IIIème République dans les Etablissements

Français de l'Océanie.

La nouvelle colonie des Etablissements Français de

l'Océanie fait appel à une main d'œuvre étrangère pour développer

son économie, des travailleurs chinois. Mais cette colonie est

confrontée à des problèmes sanitaires immenses, qui ont pour

conséquence la diminution drastique du nombre de ses habitants.

Cette colonie, aux antipodes de la métropole tombe peu à peu dans

l'oublie et vit au rythme des steamers et autres goélettes. Mais par

deux fois en moins de 50 ans, les Polynésiens briseront cet oubli et

serviront cette métropole, "Mère Patrie", en allant combattre au

cours des Guerres Mondiales.

16 février 2016.

VIII. L’art océanien.

Ce que les collectionneurs et les musées actuels ont

élevé ont rang d’œuvres d’art sont avant tout, pour la plupart, des

objets usuels. En nous penchant sur le cas du tatouage et des

scarifications, nous nous attarderons sur la vie sociale des hommes.

En étudiant le cas des tiki marquisiens, nous développerons

le rôle des divinités et du système religieux à l’époque

pré-européenne. Nous retracerons enfin le parcours de certains de

ces objets jusqu’aux musées européens et analyserons l’impact qu’ils

ont eu dans les mouvements artistiques du XXè siècle.

08 et 13 mars 2016.

VIII. Le nationalisme tahitien : 1947 à 1960.

L'après guerre dans les EFO voit le retour des

combattants du "Bataillon des Guitaristes". La France souhaite

accorder un nouveau statut à ses colonies, celui de Territoire

d'Outre Mer. Comme dans d'autres TOM, des partis politiques locaux

vont voir le jour car malgré ce changement de statut le ressentiment

et les déceptions d'après guerre sont nombreux dans la communauté

tahitienne.

C'est avec la loi cadre de Gaston Deferre que les

avancées démocratiques vont s'accélérer; création d'un gouvernement

avec à sa tête un certain Pouvanaa a Oopa qui souhaite que les

populations tahitiennes soient reconnues et traitées à leur juste

valeur, et que le mépris de la petite communauté métropolitaine vis

à vis des Tahitiens s'arrête.

22 et 29 mars 2016.

IX. Le Centre d'Expérimentation du Pacifique.

Au début des années 60, à la fin de la guerre

d'Algérie, la France perd ses sites d'expérimentation nucléaire dans

le Sahara algérien. Les atolls polynésiens de Moruroa et de

Fangataufa sont choisis pour effectuer les essais aériens

nucléaires. La Polynésie française devient la tête de pont de la

dissuasion nucléaire française et les militaires, les vivres, les

loisirs débarquent en masse à Tahiti. Tout est construire : pistes

d'aviation, casernes, logements, cinéma, écoles, lycée, etc. Le

travail se monétarise et l'économie s'affole, les subventions

pleuvent et le territoire croule sous les richesses ; mais à quel

prix ? Le CEP est certes une manne pour le territoire mais il

inquiète et ternit l'image de la France dans le Pacifique.

05 avril 2016.

X. Les premières autonomies : 1977-1996.

Face au mouvement mondial de décolonisation, la

France est contrainte de lâcher du lest en Polynésie française. En

1977 le territoire est doté d'une autonomie de gestion, une

autonomie approfondie en 1984. Alors que la Nouvelle-Calédonie, au

bord de la guerre civile, connaît une avancée statutaire majeure, la

Polynésie française se voit doté, après la fin des essais

nucléaires, d'une autonomie élargie en 1996.

12 avril 2016.

X. L’autonomie actuelle.

En 2004, un nouveau statut d’autonomie est accordé à

la Polynésie française. Les nouvelles compétences acquises par cette

collectivité sont-elles les dernières possibles avant une entière

souveraineté ? Nous étudierons en détails les compétences qu’excercent

l’Etat, la Polynésie française et les communes. Ce statut est le

point de départ d’une longue et profonde crise institutionnelle et

politique dont nous verrons les tenants et les aboutissants.

03, 10 et 17 mai 2016.

XI. Présentation des pays environnants.

Nous étudierons l’histoire, la politique et la

géographie de 9 pays et territoires océaniens (Tonga, Samoa,

Nouvelle-Zélande, Fidji, Vanuatu, Nouvelle-Calédonie, Iles de

Pâques, Pitcairn, Hawaii). Nous analyserons l’intégration régionale

de la Polynésie française et les liens entretenus avec ces

différents territoires.

24 mai et 1er juin 2016.

XII. Géographie de la Polynésie française.

Que recèle et comment s’organise un territoire de 5

millions de km² ? Nous étudierons la situation géographique de la

Polynésie française. Nous nous pencherons sur les différents types

d’îles (atolls, îles hautes et atolls surélevés) ainsi que sur les

défis écologiques et économiques auxquels ces îles sont confrontées.

Enfin, nous nous attarderons sur la géographie maòhi et

comment les hommes qui peuplent ces îles organisent leur espace

selon leur environnement naturel.

07 et 14 juin 2016.

XIII. Portraits d’hommes politiques océaniens.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française,

territoires français océaniens, ont vu naître des figures politiques

majeures qui ont influencé l’histoire de ces îles dont les

générations actuelles continuent de s’en inspirer. Nous étudierons

d’abord la vie et la carrière politique d’Oscar Temaru, de Pouvanaa

a Oopa et de Jean-Marie Tjibaou, d’une part, trois hommes qui

voulaient d’autres rapports entre la Métropole et leur pays. Nous

nous pencherons ensuite sur les vies de Gaston Flosse, Francis

Sanford et Jacques Lafleur, trois personnalités politiques classés

dans le courant autonomistes.